С. Есенин признавался, что коллизия «Черного человека» восходила к «Моцарту и Сальери» Пушкина. Другие исследователи отмечали переклички с «Портретом» Гоголя. Всё так, но нужно вспомнить и о Достоевском — диалог Ивана Карамазова с чертом. Дело не в том, что Есенин ориентировался на романы Достоевского; не в том, что в обоих случаях идет разговор личности с худшей частью своего внутреннего «я»; и даже не в том, что оба героя что-то бросают в свой ночной кошмар (Иван — стаканом, лирический герой Есенина — тростью). Главное в другом: речь идет о трагедии личности, желавшей воплотить идею в действительность.

«А ты сумей улыбнуться в стихе, шляпу снять, сесть, — вот тогда ты мастер», — сказал однажды Есенин В. Эрлиху. Лирический герой, осуществляя идею близости природе, стал человеком-цветком, человеком-деревом. Но сама эта идея осталась неосуществимой в истории. Эта неосуществимость превращала лирического героя во что-то неадекватное его внутренней сущности — от «хулигана» в стихах 1920 года до Дон-Жуана в стихах 1925-го. Да, Есенину, видимо, близка была идея Блока о «вочеловечении». Кстати, тоже невоплощенной, превратившейся в постоянную и мучительную арлекинаду. Вспомним, что в «Анне Снегиной» у Есенина даже в момент поэтичнейшего свидания Сергея и Анны луна «хохотала, как клоун»...

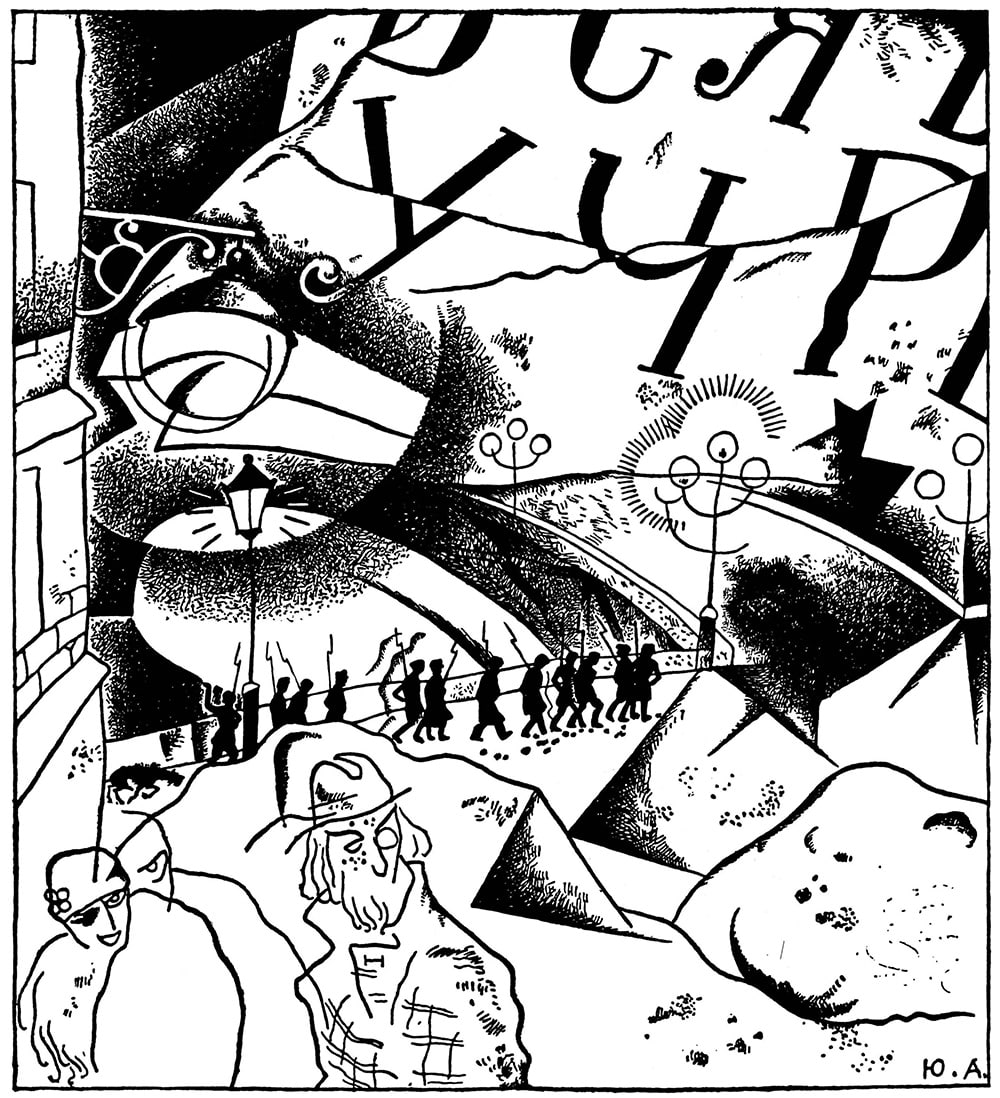

Сюжет «Черного человека» нес в себе эту логику превращения крестьянского мальчика, «желтоволосого, с голубыми глазами», в авантюриста «самой высокой и лучшей марки». С одной стороны, лирический герой был носителем уникального поэтического видения. С другой стороны, он жил в непреображенной, «голой» действительности. И страшнее, что вторая идея оценивала первую: эстетическая реальность разоблачалась как иллюзорная, выморочная. Так есенинская идея своей невоплощенностью раскалывала лирического героя.

Сочинитель бедный, это ты ли

Сочиняешь песни о луне?

Уж давно глаза мои остыли

На любви, на картах и вине.

С. Городецкий был прав, когда написал в своих «Воспоминаниях», что для Есенина «не было никаких ценностей в жизни, кроме стихов. Все его выходки, бравады, неистовства вызывались только желанием заполнить пустоту жизни от одного стихотворения к другому». Потому «Черный человек» был возмездием за перенос ценностей исключительно в сферу искусства. И потому главным прототипом здесь был не кто-то из среды имажинистов, а сам Есенин.

Как этот разрыв преодолеть? В 1924 году Есенин обращается к тем, кто остается и придет после:

Не обгорят рябиновые кисти,

От желтизны не пропадет трава.

Как дерево роняет тихо листья,

Так я роняю грустные слова.

В сущности, это была тема пушкинского «Памятника»:

Нет, весь я не умру...