Михаил Златкин | Консультации психотерапевта

👨💼Сертифицированный ТФП психотерапевт,

консультации, диагностика

🎓ВШЭ (HSE) Магистр психологии (MD)

Член международной ассоциации

психотерапевтов ISTFP

Ⓜ️Кропоткинская 🌐Zoom

Сайт: https://www.b17.ru/zlatkin/

WhatsApp: http://wa.me/79037244387 Связанные каналы

9 942

подписчиков

Популярное в канале

🟠🟠🟠🟠 Предсознательное: Мост между сознанием и бессознательным Автор: Психолог, Супервизор Михаил ...

Свободное ассоциирование: Основное правило психоанализа Автор: Психолог, Супервизор Михаил Златки...

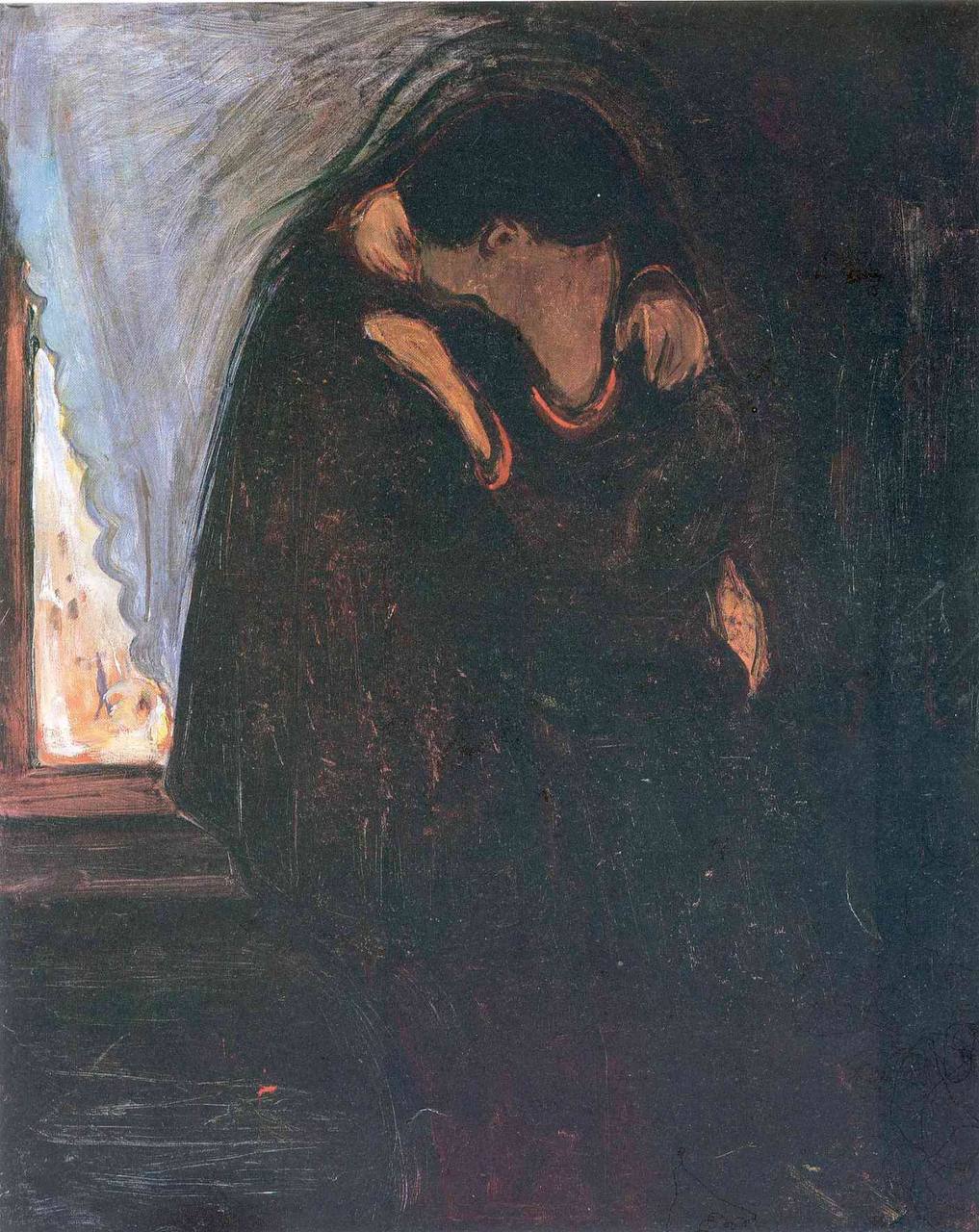

Первосцена: Воображаемые сцены могут оказать столь же сильное влияние Автор: Психолог, Супервизор...

Первовытеснение по Фрейду: Основы Психоаналитического Процесса Автор: Психолог, Супервизор Михаил...

Подавление: Фундаментальная Психическая Операция в Теории Фрейда Автор: Психолог, Супервизор Миха...