Вперёд, Москва! Ликуй, Кишинёв (?)

Эй, вратарь, готовься к бою — часовым ты поставлен у ворот! В новом эпизоде цикла «Расходящиеся тропы», Егор Сенников наблюдает за тем, как кожаный мяч летает над зеленым полем, трибуны ревут, а люди сложной судьбы следят за счетом на табло.

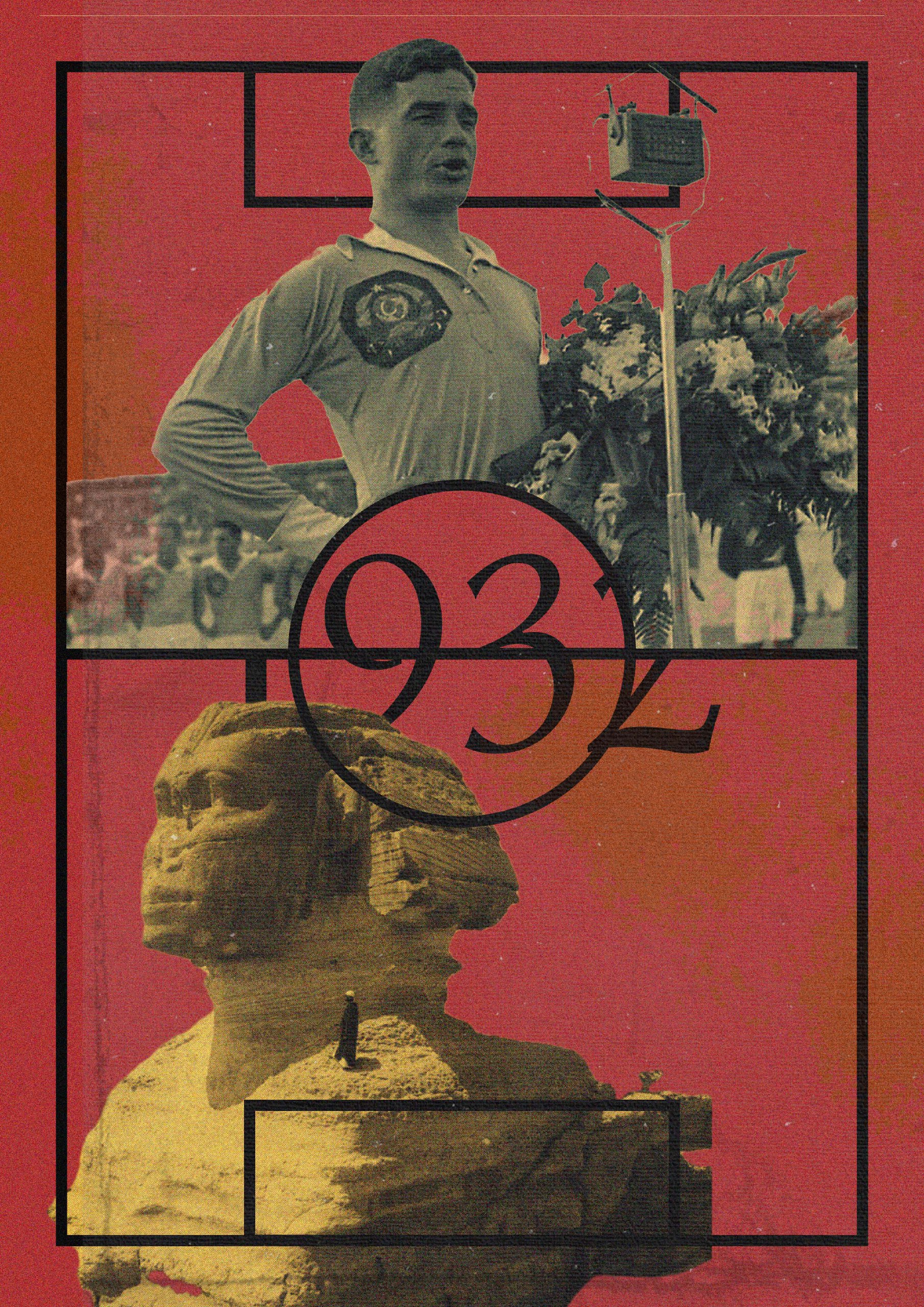

Матч закончился разгромом. На московском стадионе «Динамо» 7 сентября 1932 года зрители ревели от восторга. Сборная команды Москвы по футболу разгромно победила сборную Ленинграда; на табло 5:1, первый гол забил Николай Старостин.

Москвичи выиграли первенство СССР по футболу среди команд городов. На пути к финалу они разгромили сборную Донбасса (9:1) и Тифлиса (6:1). Костяк московской команды составляли игроки «Динамо», команды чекистов. Но капитаном был Николай Старостин, представлявший вместе с братом команду табачной фабрики «Дукат» — пройдет совсем немного времени, и на ее осколках будет основан «Спартак».

Николай Старостин — легенда. Парень с Пресни, выходец из старообрядческой семьи, сын егеря, легендарный футболист и человек, без которого, наверное, не было бы никакого «Спартака» — еще с самой юности его душой овладел футбол. В своих мемуарах, впрочем, он вспоминает и о том, что было популярно до футбола в его детстве — драки стенка на стенку. Выходили парни с Грузин и Пресни, «дорогомиловцы» и «бутырские» — и дрались, в соответствии с неким уличным кодексом битв.

Революция, крушение

ancien regime, Гражданская война — все это для профессиональных спортсменов стало временем бесконечных бед. В «Русском спорте» в 1919 году регулярно описывалось, как те или иные спортсмены не выходили на соревнования по причине голода. Или мрачная история о том, как профессиональный лыжник поехал в деревню для того, чтобы найти хлеба — и ехал обратно на крыше вагона зимой, потому что мест внутри не было, а на соревнования надо было успеть. В другом спортивном клубе жаловались, что за зиму у них закончился весь спортивный инвентарь — пустили его в растопку.

Может быть, с этим и связан массовый рост популярности футбола у рабочих в годы революции? Спорт несложный, требующий минимального инвентаря, футболистов среди рабочих было немало и до 1917 года. Для Николая Старостина эти годы были временем футбольной карьеры, которая строилась на фоне бесконечных тягот и голода: от тифа умер отец, денег не было, ржаная мука стоило ужасно дорого.

Но Старостин упорно гнул свою линию и в мире византийской советской политики в области спорта смог выгрызть себе место под солнцем — хотя на этом пути и он с братьями стал жертвой репрессий, оказался в ГУЛАГе, но все равно не сдался. Старостин пережил всех своих врагов, увидел крах СССР — и доживал свой век живой легендой.

В России ликуют москвичи, Старостин наслаждается славой и успехом, а во Франции через четыре дня после этого триумфа начинается первый чемпионат страны по футболу. Команды были разделены на две группы — и тренером «Олимпика» из Антиба становится загадочный месье де Валери, более известный как Валериан Безвечный. Эмигрант из Российской империи, уроженец Кишинева, который спортом, видимо, увлекался не меньше, чем Старостин, но карьеру строил на чужбине.

Безвечного мотало по миру. В середине 1920-х он играет за египетский клуб «Аль Секка», потом ненадолго уезжает в Чехословакию, затем снова в Египет, следом Чехословакия, Греция… Кишиневец Валериан в 1928 году становится тренером сборной Египта по футболу и отправляется вместе с ней на Олимпийские игры в Голландию. Под его руководством египтяне громят Турцию, со скрипом побеждают Португалию, но в полуфинале остановлены Аргентиной, а в матче за третье место уничтожены Италией. Валериан, которого египтяне уважительно звали Валер-бей, отправился во Францию.

Под его руководством футбольный клуб из Антиба проявил себя хорошо. В отличие от самого Валериана — его уволили, раскопав, что он подкупал команды противников, предлагая им сдать матчи. И вновь скитания — которые загонят Валериана аж в Аргентину.

Валериан Безвечный — вечный странник.

Николай Старостин забивает за сборную Москвы.

#сенников