66 891

obunachilar

Kanalda mashhur

#869 post:

Rasm

В чате патронов и патронесс мне скинули мем, от которого я сошел с ума. Но теперь мне придется по...

корни мифов о самурайской морали Смешная ситуация сложилась с самурайским кодексом чести "Бусидо...

Никто не спрашивал, но ответить надо. Существующий у тех же бриттов юнит “метатели голов” это вы...

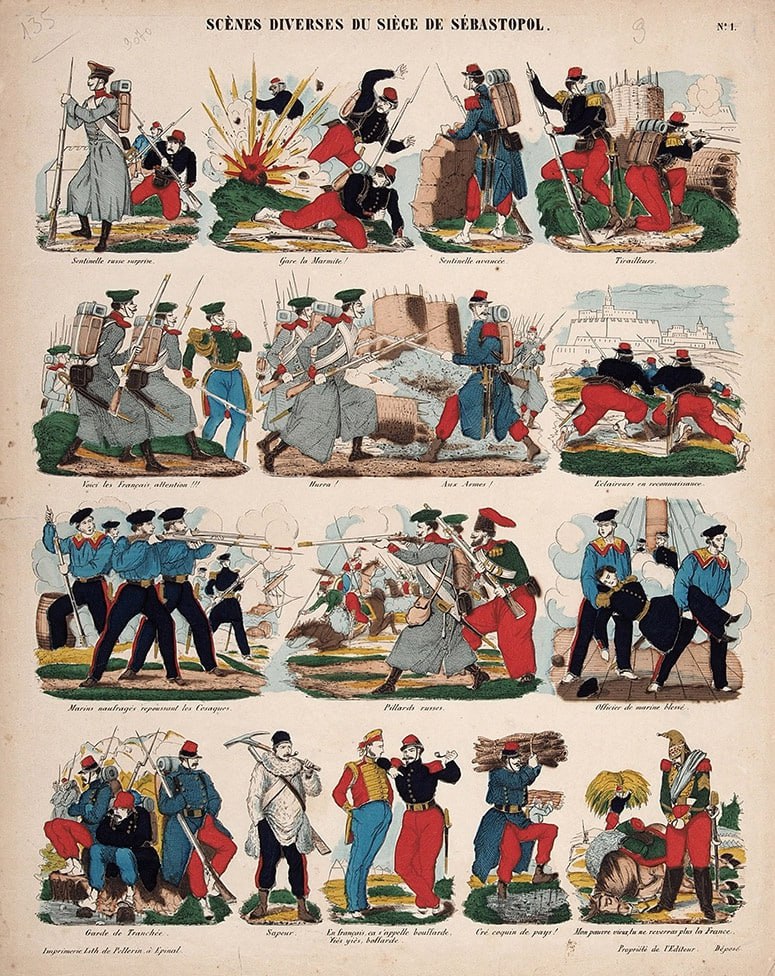

В ролике говорил, что для Наполеона III Крымская война была большой пиар-акцией. Ну вот ловите "Э...